Reviewer Giulia Grechi - Accademia di Belle Arti di Napoli

Citation«Come ci proponiamo di vivere con la rottura, con il fatto di essere in rovina?»[1].

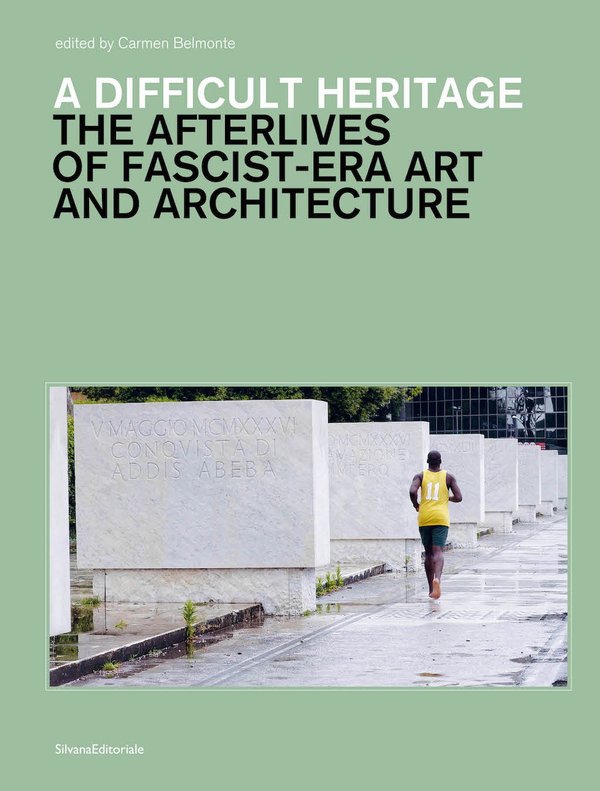

Il corposo e importante volume curato da Carmen Belmonte sulle sopravvivenze dell’epoca fascista in arte e architettura, si articola intorno ad una complessa, irrisolta e sempre più urgente questione: come vivere circondati dalle tracce materiali e immateriali del fascismo? Cosa ci dicono quelle tracce, in forma di rovine o di spettri, non tanto del nostro passato ma di chi siamo oggi, e di chi desideriamo essere in futuro? Come definire questo ‘noiʼ? Dal punto di vista che incarniamo, come ci parlano quelle tracce, e come ci posizioniamo rispetto ad esse?

Perché, se è vero che «anche le statue muoiono», come dicevano provocatoriamente nel 1953 Alain Resnais, Chris Marker e Ghislain Cloquet nel loro film Les Statues Meurent Aussi, nel caso del patrimonio artistico, architettonico e culturale del fascismo dobbiamo piuttosto parlare di sopravvivenze o di esistenze postume, di un conflitto profondo che ci interroga non solo sul passato e sulle ambiguità che hanno connotato il passaggio storico dalla dittatura fascista alla repubblica anti-fascista (con tanti progetti architettonici e monumentali fascisti completati nel dopoguerra, con il riuso di tanti edifici per le funzioni del nuovo stato repubblicano, con le letture assolutorie e estetizzanti, le mostre e i restauri acritici del patrimonio dell’era fascista a partire dagli anni ’80, tutte tematiche in vario modo approfondite in particolare nella seconda sezione del volume), ma anche sul futuro, a partire dal presente.

La scena attuale vede i discorsi e le politiche della destra post-fascista agire al centro dei poteri istituzionali, in continuità con il passato nel presidiare il patrimonio culturale e artistico fascista, e un orientamento prevalente nella tutela e conservazione dei beni culturali verso la sacralizzazione del ‘patrimonioʼ, di qualunque genere esso sia, senza una riflessione critica su cosa possa voler dire preservare o restaurare il patrimonio di origine fascista in una repubblica anti-fascista (purtroppo lontana dall’essere post-fascista) – una rigidità esito anche del processo di patrimonializzazione di quei beni, avvenuto a più riprese e sostenuto anche da politiche culturali di sinistra, che di fatto ne ha ri-legittimato i valori e la presenza negli spazi pubblici, operando una pericolosa scissione tra le loro estetiche e i valori politici di cui sono espressione.

In questo scenario, leggendo le autrici e gli autori del volume che analizzano questi processi con dovizia di particolari e attraverso molti esempi concreti, sparsi in tutto il territorio nazionale (anche in un’ottica comparativa con quanto avviene in Germania o negli Stati Uniti), non possiamo non interrogarci sulla problematicità di pensare il fascismo esclusivamente come un ‘periodo storicoʼ concluso nel 1943, cioè come un evento che appartiene esclusivamente al passato, dal quale dovremmo poter ‘estrarreʼ dei valori estetici da celebrare e preservare. Come scrive Françoise Verges: «… il passato non esiste indipendentemente dal presente. Il passato diventa passato in funzione del presente. Il passato, o più precisamente la pastness, è una posizione»[2]. Certamente la dittatura fascista è un’esperienza conclusa nel 1943, tuttavia, come dimostrano ampiamente i saggi che si concentrano sul periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda guerra mondiale, la cultura, le concezioni, le estetiche, l’organizzazione e il disegno dello spazio pubblico che essa ha generato sono sopravvissute e hanno continuato a riprodursi in vari modi. Verges si riferiva al passato coloniale e alle sue eredità, e in effetti un discorso analogo si potrebbe fare (in un’altra auspicabile pubblicazione futura, con uno sguardo transculturale e transnazionale, come scrive la curatrice del volume nell’introduzione) sul patrimonio coloniale, di matrice liberale e fascista, onnipresente nei musei e negli spazi pubblici, un patrimonio altrettanto ‘difficileʼ, per riprendere la definizione elaborata da Sharon Macdonald nella sua analisi del patrimonio nazista, che nella prima sezione del volume viene riconosciuta nella sua fondatezza, ma anche messa in discussione rispetto alla possibilità di utilizzarla tout-court in riferimento al contesto italiano.

In entrambi i casi (rispetto ai patrimoni coloniali e a quelli del fascismo) è evidente nel contesto italiano quella che Mia Fuller nel volume definisce come «inerzia della memoria», una sorta di stallo, di inazione o di azione reattiva (solo se sollecitata dall’esterno), che ha comportato un «vuoto di rappresentazione ufficiale», e la difficoltà di elaborare strumenti narrativi criticizzanti, provocando nel tempo una forma di desensibilizzazione delle cittadine e dei cittadini rispetto alle connotazioni politiche di architetture, monumenti, spazi pubblici nei quali vivono la loro quotidianità.

Il volume, con lo sguardo multiprospettico e interdisciplinare necessario per affrontare un ‘oggettoʼ culturale così complesso, sollecita chi legge a interrogarsi sulla necessità di ripensare alla radice i concetti che sembrano più indiscutibili, perché normalizzati in canoni e procedure solo apparentemente tecniche, a ri-definirne il senso, evitando la sacralizzazione di categorie, come quella di ‘patrimonioʼ, che sono per definizione instabili e soggette a diversi usi politici e sociali, ai cambiamenti che attraversano le culture nel tempo, invitando a uno sguardo critico sui processi di 'patrimonializzazione', e cioè di costruzione del patrimonio stesso.

È possibile allora mettere in discussione quelle che Fanon definisce «le forme estetiche del rispetto per l’ordine costituito»[3]? I saggi nella terza sezione del volume esplorano alcune possibilità intorno al concetto di «conservazione critica», teso a sperimentare modi attraverso i quali preservare le architetture fasciste anche come documenti storici, evitando però di continuare a riprodurre l’ideologia che esprimono, de-canonizzandola. Si tratta di una economia di simboli incarnati, che deve essere de-mitologizzata, profanata, riscritta nei luoghi pubblici, così come è necessario de-canonizzare lo sguardo e le strategie interpretative istituzionalizzate su questi patrimoni. Nel volume vengono analizzati progetti di ri-significazione attraverso le arti contemporanee (come nel caso del bassorilievo dell’ex sede del partito fascista di Bolzano o del progetto di ricerca artistico di Fischer e Maroan el Sani a Roma con il MAXXI) o processi di mediazione culturale (come, sempre a Bolzano, il caso del Monumento alla Vittoria), o mostre (come quella realizzata all’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, ex Casa d’Italia, o quella realizzata nello spazio pubblico a Brescia) ma anche processi più radicali di re-immaginazione attraverso forme di contro-monumentalità (come nel caso delle Stolperstein).

Chi ha il diritto di essere protagonista di questo processo di ri-narrazione e riuso critico? L’auspicio è che questo processo, al quale a mio avviso questo volume dà un importante contributo sul piano accademico, possa essere considerato come l’inizio di un percorso di ‘riparazioneʼ partecipato, con il conflitto che necessariamente porta con sé, attraverso il quale attivare forme di coscientizzazione della cittadinanza e di rielaborazione di un passato che non sembra davvero essere passato.

[1] J. Halberstam, L’oltre selvaggio: con e per gli undercommons, in S. Harney - F. Moten, Undercommons, Napoli-Milano, Tamu e Archive Book, 2021, pp. 31-44, qui p. 33.

[2] F. Verges, Il museo come campo di battaglia. Un programma di disordine assoluto, Milano, Meltemi, 2025, p. 80.

[3] F. Fanon, I dannati della terra, Torino, Einaudi, 2007 (1961), p. 5.