Reviewer Michele Camaioni - Università degli Studi Roma Tre

CitationNella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1570 il bargello di Parma traeva in arresto nella rocca di Colorno il conte Gian Galeazzo Sanseverino. Nella lettera di accompagnamento al breve papale con cui, nel novembre precedente, si era fatta richiesta al duca di Parma Ottavio Farnese di procedere al fermo del suo influente feudatario, il cardinale Scipione Rebiba aveva riferito che a Roma si era in possesso di «molti indicii» che il celebre condottiero, da oltre vent’anni al servizio della corona francese, «sentisse poco bene della religione». Nella missiva si esortava inoltre il Farnese ad arrestare i servitori del conte, in particolare quello «sceleratissimo et perfido heretico» di Alessandro Grandi un tempo al servizio del principe di Salerno, Ferrante Sanseverino, a sua volta esule in Francia dopo essere caduto in disgrazia presso l’imperatore Carlo V e notoriamente considerato un ugonotto.

Scortato dai cavalleggeri del principe Alessandro Farnese, il 5 gennaio Gian Galeazzo arrivò a Roma e venne preso in consegna a Castel Sant’Angelo; qui lo venne a prelevare il commissario del Sant’Uffizio Umberto Locati per tradurlo in cocchio nelle carceri dell’Inquisizione, dove gli era stato riservato «un buon appartamento con dei servitori». Sarebbe rimasto nella città pontificia fino al settembre seguente, quando fu liberato al termine di un processo-lampo che ebbe una vasta eco nella sfera pubblica e provocò aspre frizioni tra il Sant’Uffizio e il papa, Pio V Ghislieri. Noto per il suo rigorismo ed ex inquisitore egli stesso, nella circostanza il pontefice fu infatti costretto quasi a forzare le ordinarie procedure del supremo tribunale della fede, al fine di assicurare la rapida chiusura di un procedimento che, sin dall’origine, aveva assunto il profilo di un vero e proprio caso politico internazionale, rischiando di compromettere le già precarie relazioni della Santa Sede con la monarchia di Francia.

Ma chi era mai Gian Galeazzo Sanseverino, perché il suo arresto e il suo processo da parte dell’Inquisizione romana potessero provocare un pericoloso incidente diplomatico tra Roma e Parigi, per giunta in un frangente di massima incertezza come quello delle guerre di religione tra cattolici e ugonotti, apertesi nel 1562 e destinate a insanguinare il regno di Francia fino al 1598? Qual era il suo legame con la corte dell’infante Carlo IX e della reggente Caterina de’ Medici, e quali le reali motivazioni dietro i sospetti di eresia, presto rivelatisi inconsistenti, che ne avevano motivato l’arresto in occasione di una delle sue rare visite ai propri feudi parmensi?

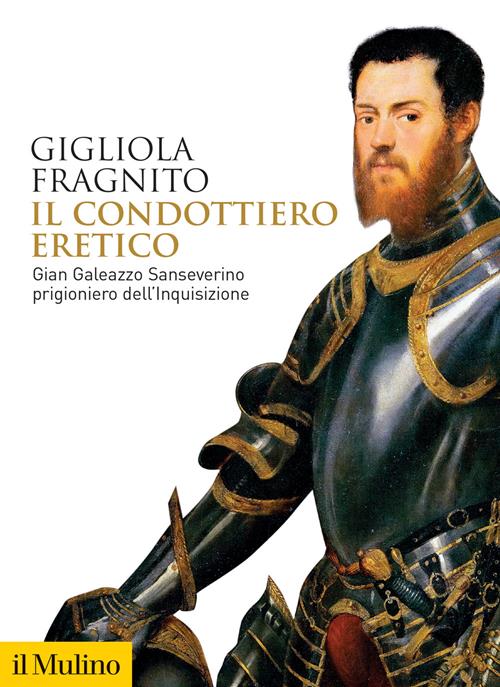

Ruota intorno a queste domande, e al complesso intreccio di questioni da esse sollevate, l’agile e bel saggio di Gigliola Fragnito, il secondo costruito a partire dalle vicende biografiche di un esponente cinquecentesco della famiglia dei conti di Caiazzo e di Colorno dopo quello dedicato all’intrigante figura di Barbara Sanseverino[1]. Se in quel caso la ricostruzione della storia della «Sanseverina», nipote di Gian Galeazzo e ispiratrice di uno dei personaggi più celebri della stendhaliana Chartreuse de Parme (1839), aveva permesso all’autrice di gettare uno sguardo penetrante sulle dinamiche conflittuali, i rituali sociali e l’indisciplinata Controriforma della litigiosa (e licenziosa) nobiltà padana del tardo Cinquecento, nel saggio sul condottiero fedelissimo dei reali di Francia e «prigioniero dell’Inquisizione» la cornice si allarga, giungendo ad abbracciare la Roma pontificia e le molteplici traiettorie della diplomazia internazionale; le ragioni personali si intrecciano con la ragion di stato, la (micro)storia di un «personaggio non di primo piano» sul piano storiografico (p. 7) – per quanto considerato dai contemporanei «persona di tanta importantia» (p. 18) – fornisce la chiave di accesso a una più articolata comprensione di fenomeni e problemi di ampia portata storica, come il ruolo di condottieri militari e degli esuli italiani nel contesto delle guerre di religione, il funzionamento delle reti diplomatiche e la geopolitica del potere nell’Europa cattolica della Controriforma, la natura mutevole e non di rado conflittuale dei rapporti tra autorità pontificia e Inquisizione romana.

La figura di Gian Galeazzo Sanseverino aveva già attirato in passato l’attenzione di storici quali Charles Hirschauer e, più di recente, Alain Tallon, il quale aveva messo in luce due aspetti ulteriormente approfonditi da Gigliola Fragnito e cruciali per la comprensione, da un lato, della mentalità e della cultura religiosa della categoria sociale degli uomini d’arme, cui il conte di Caiazzo apparteneva; dall’altro, della vera natura dell’arresto e del procedimento giudiziario che ne seguì e che costituisce – aspetto di particolare rilievo storiografico – l’unico processo inquisitoriale a un condottiero militare di cui si siano conservate le carte.

In relazione al primo punto, l’attenta rilettura della vicenda processuale del Sanseverino compiuta dalla studiosa conferma come, tra i condottieri coinvolti nei conflitti religiosi della prima età moderna, raramente il senso di appartenenza confessionale prevalesse, in realtà, sull’adesione agli ideali nobiliari dell’onore e della civiltà di corte, sulla fedeltà al lignaggio e sul rispetto dei network e dei rapporti clientelari da cui, non di rado, dipendeva la posizione e talora la stessa sopravvivenza di questi professionisti della guerra ante litteram. «Signor no, io non ho inteso ragionare mai né di bene, né di male, non è professione mia questa: d’arme et d’amore si ragiona là, et non d’altro», avrebbe risposto lo stesso Sanseverino ai giudici che lo interrogavano circa le discussioni in materia di religione ascoltate alla corte di Parigi, lasciando intendere come a riecheggiare nella testa del condottiero dovessero essere più i versi dell’Orlando furioso che i versetti della Bibbia o le formule dottrinali di qualche trattato teologico o libro spirituale più o meno eterodosso, che pure era del tutto plausibile egli avesse avuto occasione di leggere o ascoltare, o di sentir commentare e discutere da altri («Come se fusse stato possibile, ne' tempi passati, quando tutti erano heretici, stare in questo regno senza havere alle volte communicatione con esso loro!», avrebbe commentato alcuni anni dopo Caterina de’ Medici).

Il secondo punto sul quale la ricerca di Gigliola Fragnito fornisce nuova e più chiara evidenza riguarda invece «le motivazioni tutt’altro che religiose della cattura» (p. 8) del Sanseverino, dovuta a una molteplicità di fattori evidenziati dall’autrice sin dalle prime pagine: dalla rivalità tra uomini d’arme per l’ottenimento di cariche militari nell’esercito francese, alle aspirazioni del nipote Giovan Battista Borromeo di garantirsi la successione nel feudo di Colorno; dai dissidi tra esuli toscani e «regnicoli» (provenienti dal Regno di Napoli, come il conte di Caiazzo) all’ostilità della curia romana nei confronti della politica di tolleranza e di mediazione tra cattolici e ugonotti perseguita dai Valois nel periodo della reggenza di Caterina de’ Medici; fino ai sospetti di eterodossia che gravavano allora sulla stessa regina e su figure ad essa vicine, come quella del cancelliere Michel de l’Hospital, del fidato consigliere Jean de Monluc, di Jeanne d’Albret, regina di Navarra e madre del futuro Enrico IV, considerata a Roma «il capo effettivo del partito ugonotto» (p. 24), o ancora Margherita di Valois, sorella di Enrico II, in seguito sposa di Emanuele Filiberto di Savoia e nota per la condivisione della spiritualità evangelico-fabrista diffusasi in Francia nei decenni precedenti grazie all’opera di patronage della zia, Margherita d’Angoulême.

Il rientro nella penisola italiana di Gian Galeazzo Sanseverino nel novembre 1570 per prendere possesso del feudo di Colorno in seguito alla morte del cognato Gian Francesco, in altre parole, offrì ai solerti custodi dell’ortodossia romana e a un pontefice ostile al dialogo con i riformati promosso da Parigi per ragioni politiche, «un’occasione insperata per acciuffare un frequentatore assiduo della corte francese e per servirsi di lui onde raccogliere elementi di prova relativi alle connivenze di Caterina con gli aderenti alla 'setta' ugonotta» (p. 15). Possibile inoltre, com’era avvenuto nel corso del processo a Pietro Carnesecchi riaperto nel 1566 per volontà del Ghislieri e conclusosi con il rogo del fiorentino, che a Roma si ritenesse di poter acquisire ulteriori indizi sulle connessioni tra la regina e diversi esponenti della diaspora ereticale italiana legati, a vario titolo, alla rete dei seguaci e sostenitori di Juan de Valdés. Tuttavia in curia si erano probabilmente sottovalutate le conseguenze di una mossa scaltra, ma rischiosa. L’abile sottrazione alla giurisdizione regia di un suddito e di un uomo di fiducia dei Valois provocò, infatti, l’immediata, durissima reazione della corte di Parigi.

Nato intorno al 1527-1528, Gian Galeazzo apparteneva al ramo di Caiazzo dei Sanseverino, una delle famiglie più illustri e influenti del Regno di Napoli. Nel corso del Quattrocento diversi suoi parenti avevano prestato servizio nell’esercito di Francesco Sforza, duca di Milano, ottenendo nel 1458 l’investitura del feudo di Colorno. Al glorioso passato di militanza sotto le insegne sforzesche era dovuto il nome di Gian Galeazzo, il quale, assecondando la tradizione familiare, scelse anch’egli la carriera delle armi. Trasferitosi in Francia, prese parte a diverse delle campagne italiane dell’esercito dei Valois, dall’assedio di Parma e della Mirandola alla guerra di Siena e al conflitto che vide papa Paolo IV Carafa opporsi agli spagnoli nel Regno di Napoli, e soprattutto alle operazioni militari contro gli ugonotti in Francia nel corso delle prime tre guerre di religione. Ricompensato da Enrico II e poi da Carlo IX con pensioni e riconoscimenti onorifici (tra questi il titolo di gentilhomme de la chambre e il collare dell’ordine di San Michele), Il Sanseverino aveva stretto dunque negli anni un forte legame con i Valois: «Un legame – nota l’autrice – che spiega la veemenza delle loro proteste al momento dell’incarcerazione» (p. 13).

Di queste – e delle via via sempre più caute repliche della curia romana – si fece portavoce «una costellazione di inviati straordinari e di emissari speciali» (p. 26) quali il francese Jean de Vivonne e Antonio Maria Salviati per la parte romana, i quali sin dalle prime settimane seguenti all’arresto si affiancarono all’ambasciatore francese a Roma Rambouillet e agli altri rappresentanti della diplomazia permanente, al fine di tenere sotto il controllo il livello dello scontro politico e di ricucire il violento strappo prodottosi nelle relazioni tra la Francia, il ducato di Parma e la Santa Sede. Tanto lo scontro tra Pio V e i Valois, quanto il «dissidio, tutt’altro che carsico» presto venutosi a creare tra il pontefice e il Sant’Uffizio circa i tempi e la gestione del processo, trovarono larga eco negli «Avvisi» di Roma e nelle gazzette manoscritte dell’epoca, cui nel libro si fa sapiente ricorso a integrazione della pur ricca documentazione di carattere diplomatico (carteggi, istruzioni, provvedimenti ufficiali) e giudiziario disponibile. L’autrice riesce in tal modo a fornire una misura dell’impatto della vicenda nella sfera pubblica, mostrando come i diversi attori coinvolti tentarono di influenzare l’andamento dei negoziati diplomatici e del processo stesso, facendo ricorso anche alla messa in circolazione di scritture e notizie riservate, più o meno attendibili, nei canali dell’informazione pubblica.

Di particolare interesse è anche l’analisi dell’atteggiamento di Pio V nei confronti dell’imputato e dell’andamento del processo. Se nel febbraio 1571, in occasione della prima udienza con l’inviato francese, egli si mostrò coerente con la fama di pontefice inflessibile e severo, al quale l’Inquisizione stava «a cuore come il proprio cuore» (p. 14), nel corso dei mesi, sotto la pressione di Parigi che non si attenuò e anzi giunse a profilare lo scenario gravissimo di uno scisma, la sua posizione si ammorbidì. Convintosi dell’opportunità di ricomporre quanto prima la frattura, anche al fine di poter sperare di coinvolgere la Francia nella Lega antiturca promossa insieme con il re di Spagna Filippo II e che avrebbe di lì a poco condotto alla vittoriosa battaglia di Lepanto, il Ghislieri non esitò allora a fare a sua volta pressioni sul Sant’Uffizio, patrocinando un’accelerazione del processo e la mitigazione delle misure carcerarie imposte all’imputato. Il Sanseverino ottenne così il trasferimento presso il convento dei frati Minori di San Pietro in Montorio, dove l’aria era più salubre rispetto al rione di Borgo e dove avrebbe infine ricevuto, il 19 settembre 1571, la notizia dell’assoluzione. Liberato, Gian Galeazzo Sanseverino sarebbe presto rientrato in Francia, dove Carlo IX lo ricompensò con la concessione della naturalité (nazionalità) e la nomina nel proprio Consiglio privato. Lo attendeva, tuttavia, una sorte paradossale per un uomo che aveva subito un processo inquisitoriale come sospetto seguace della Riforma. Dopo aver preso parte all’assedio della Rochelle (1573), trovò infatti la morte nel 1575 durante un’imboscata di ugonotti, scontando forse il sentimento anti-italiano diffusosi nel regno in seguito alla tragica notte di San Bartolomeo (1572).

A questi eventi l’autrice riserva solo alcuni rapidi cenni, dedicando invece la seconda parte del libro ad una attenta lettura delle carte inquisitoriali, alla ricerca di elementi utili a ricostruire, accanto e al di là della dimensione politica dell’affaire Sanseverino, anche il livello locale e il contesto più propriamente religioso – e individuale – della vicenda, incluse le difficoltà oggettive di un’inchiesta che, sin dai primi interrogatori condotti a Parma e a Roma, si rivelò particolarmente ostica per gli inquisitori, finendo per rivelare la sostanziale inconsistenza, dal punto di vista dottrinale, delle accuse di eresia rivolte nei confronti del conte di Caiazzo e Colorno. Ben presto, infatti, i giudici dovettero prendere atto della scarsa coerenza delle deposizioni e della «pressoché totale ignoranza teologica» dell’inquisito e dei testimoni, concentrando così l’attenzione soprattutto sulla «teologia del quotidiano», vale a dire sulle pratiche e i segni esteriori di appartenenza alla Chiesa di Roma, come l’osservanza dei digiuni prescritti nei giorni di magro, la frequentazione di prediche e cerimonie cattoliche, la partecipazione alla messa o – al contrario – alle «cene» calviniste degli ugonotti («io ceno ogni sera come ho fame, et non so d’altra cena», commentò ironicamente al riguardo il Sanseverino, p. 77).

Gli inquisitori considerarono anche la possibilità che il Sanseverino fosse, come alcuni sostenevano, «catholico non ben sincero», ovvero un nicodemita che, per ragioni di mera opportunità, si mostrava fedele alla Chiesa di Roma celando nell’intimo l’adesione alle dottrine riformate. Si trattava tuttavia di una eventualità difficile da verificare per via giudiziaria, anche in considerazione del fatto che la vita militare presentava esigenze e contingenze del tutto particolari, tali da prevedere dispense e permessi che di fatto rendevano alquanto complicato valutare come probanti testimonianze come quelle relative alla mancata osservanza di pratiche identitarie e di precetti, su tutti quello del digiuno, che in contesti emergenziali come quelli in cui condottieri e soldati potevano trovarsi ad operare non era talora materialmente possibile rispettare. Senza considerare l’aspetto, già richiamato, della sostanziale «autonomia delle carriere degli uomini d’arme rispetto alle loro tendenze religiose» (p. 54).

Non sorprende dunque che anche le accuse riguardanti la presunta opera di proselitismo filo-riformato svolta da Gian Galeazzo presso familiari (in particolare Costanza, sorella di Gian Francesco Sanseverino), servitori e conoscenti in occasione delle sue visite a Colorno (1564, 1566, 1570) non trovassero conferma nelle pur accurate indagini svolte dagli inquisitori. Dalle contraddittorie testimonianze che questi furono in grado di raccogliere, non emersero infatti elementi tali da poter sostenere, come fece un domenicano chiamato a deporre, che quell’«heretico marzo... haveva maculata tutta quella Rocca» (p. 85).

Più che condurre alla scoperta di un nido di eretici, in effetti, le indagini gettarono luce sul conflitto per la successione del feudo, suggerendo che l’accusa di eresia nei confronti del condottiero facesse parte di una più ampia strategia di diffamazione da parte di suoi rivali – in particolare Giovan Battista Borromeo, marito della nipote di Gian Galeazzo, Giulia Sanseverino – al fine di escluderlo dall’investitura feudale. Come sottolineato dall’autrice, nel portare avanti i propri disegni Giovan Battista potè contare sull’autorevole sostegno dello zio, l’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, il quale ancora avrebbe cercato di proteggerlo in occasione dell’omicidio della moglie Giulia (1577), scontrandosi con le resistenze alla concessione della grazia da parte della madre Lavinia.

Alla ricostruzione di quest’ultima vicenda – un brutale caso di uxoricidio, rimasto ben documentato a motivo della rilevanza sociale dei protagonisti e della vertenza giudiziaria che produsse – è dedicata l’Appendice del libro (pp. 117-142). In essa l’autrice riannoda i fili di vicende e di riflessioni storiografiche già in parte delineate nel saggio dedicato a Barbara Sanseverino e qui nuovamente considerate, quasi a comporre un ideale dittico, prezioso per la comprensione di alcune dinamiche specifiche e contraddittorie proprie dell’aristocrazia padana del tardo Cinquecento, e dei diversi piani – culturale, diplomatico, religioso, sociale – entro i quali si articolarono le strategie da questa poste in essere per difendere i propri margini di autonomia e le proprie prerogative dinanzi alle crescenti pressioni centralizzatrici dei nascenti stati regionali in mano alla grande nobiltà e alla sempre più pervasiva presenza della Chiesa della Controriforma.

[1] G. Fragnito, La Sanseverino. Giochi erotici e congiure nell’Italia della Controriforma, Bologna, Il Mulino, 2020.